按照“环境干净整洁是前提、文化文明氛围是核心、基础设施到位是关键”的思路,六枝特区结合脱贫攻坚,认真对各村寨文化进行全方位多角度了解、提炼、总结,打造出一批乡风文明、村容整洁的文化文明村寨,引导老百姓激发内生动力,走向幸福生活。

走进平寨村,家家户户门前花草密布,群山包围的湖边坐落着凉亭,一幅自然村寨美景映入眼帘,在一些墙壁上,还画上了许多苗族特色的文字和图案。看着一栋栋的小楼房,谁能想到四五年前这里到处都是茅草屋。

六枝特区牛场乡平寨村村主任杨雪说:“我们平寨村以前交通不便,比较闭塞,老百姓与外界的交流很少,老百姓也没得劳动技能,导致就是比较贫困,像在2014年的时候,我们贫困户达到236户,基本上是达到一半的贫困发生率。”

村主任杨雪告诉我们,近几年,村里的各条道路逐步修通,村民们和外界交流日益密切,思想也有了变化。由于村里81.7%的人口都是歪梳苗,一直以来,大家穿的苗族服饰都是以麻布为主选布料,经过刺绣或蜡染制作而成,了解到这种服饰有市场,大家就想到制作、售卖少数民族刺绣和工艺品的思路。村民王国秀从1996年就开始做刺绣和手工艺品,通过钻研苗族传统文化,再加上生活的点滴积累,如今,她已经是一个刺绣大师,多次在省市获奖。

六枝特区国秀民族手工艺品农村合作社负责人 王国秀说:“我以前开始学这个刺绣的时候,我们只有五个花纹,在我们生活当中看到蝴蝶啊,小鸟啊这些飞得太好看,所以我们就拿它做成花纹,现在我们有三十多种花纹。”

现在,王国秀的事业越做越得心应手,她就成立了六枝特区国秀民族手工艺品农村合作社,不仅自己的事业得到发展,还带动村里的十来位苗族妇女致富。

六枝特区国秀民族手工艺品农村合作社负责人 王国秀说:“我们都放在淘宝、拼多多这些线上销售,我觉得这个销售收入,还是差不多的,我们除了工人工资,一年还有十多万元钱收入。”

在创建文化文明村寨的过程中,六枝特区抓住做特、做好这个关键,避免出现乡村文化的单一性和重复性,各村寨都因地制宜,深入挖掘本地特色,打造属于每个村的特有文化。郎岱镇青菜塘村舍都组,就以“稻香”文化为主导,重拾传统农耕文化里面邻里和睦、互帮互助、勤劳俭朴的传统美德,通过孝顺为先、吃苦耐劳、尊老爱幼等优良传统,唤醒村民内心的道德自觉和勤劳致富的内生动力。

六枝特区青菜塘村舍都组村民 杜昌付说:“作为我们舍都人来说,不管是找得到多少钱的工作,都勤劳的去干,哪怕是六七十岁的老人,都还在后面给人家做活,每天七十元钱,他们都要去干,你们今天来也看到,家里面、屋里面,没得哪里看到有个人坐起,都是在外面去干事情。”

对我们侃侃而谈的村民叫杜昌付,今年已经66岁了,但是依然在劳作,他除了在家附近打零工外,也将自己家的地全都种满了,刚刚才收完稻子不久,他种下去的油菜籽已经长到二三十公分高。在地里,他告诉我们,舍都组的村民们都把土地作为自己的根,因为只要付出劳动耕作,大地就会给你回馈。

六枝特区青菜塘村舍都组村民 杜昌付说:“我种四亩土地,可以收到三千五百斤谷子,收到九百来斤菜籽,因为作为百姓,土地是百姓的根本,如果不把它种上,丢荒了总觉得可惜,所以我们非要把它种好,一寸一尺,不能让它丢荒。”

目前,舍都村民组只有2户村民因病未脱贫,其余村民都依靠自己的双手,收获了回报。走在寨子里,随处都是两三层的小洋楼,许多人家也买起了小轿车,现在,舍都村民组人均收入在9500元左右。

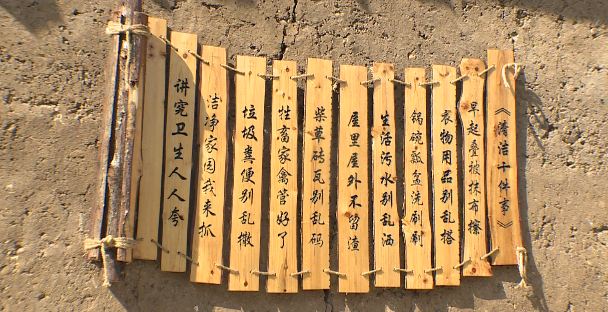

除了增加收入,舍都还创新在寨子里实行了四星“1+N”的村级管理制度,通过对各家各户房前屋后的卫生整治进行评比,评比出红星、蓝星、黄星和黑星四个标准,红星进行简单物质奖励,得到黑星的农户,组里会督促其整改,让着整个村民组的村容村貌更规范更整洁。

六枝特区郎岱镇青菜塘村第一书记 齐小雯说:“现在效果很好,各家各户通过这几回,我们每个月进行一次评比,从评比下来以后,每家都有一定的提升,好的做得更好,不好的提升,之前差的那种,现在他们也从自身,已经觉得需要去整治环境卫生,在逐步的改善了。”

牛场乡尖岩村黄树林组,这个没有高房林立,鲜有青砖白瓦的村寨,却是六盘水市文化文明村寨示范点,一个有71户人家,已经培养出73位大学生的“书香寨”。

我们在已经退休的老支书龙尚安家里,看到了他写的对联“倡农立本驱穷困,重教培才致富康”,在村里发出“重教育才”第一声的人就是他。

1985年,在村民的一致推举下,龙尚安成了村支书,并勉强选出几个学历没有他高的人当村主任、文书,几个人组成了村干部集体,上任没几年,龙尚安很快就尝到了没文化的苦果。

六枝特区牛场乡黄树林村老支书龙尚安说:“当时当支书,参加会议不管到那种场合,觉得对这个文件的理解这些始终,不要说理解了,有时候连字都认不完。”

于是,在走访村民后,他召开了好几次群众会,每次只说一件事:想要走出大山必须抓教育,砸锅卖铁也要送娃娃去读书。

六枝特区牛场乡黄树林村老支书龙尚安说:“房子可以不盖,新衣服可以不穿,过年猪可以不杀,如果有那种大树都可以卖来读书。”

“不”与“必须”的特殊组合,开始在村里悄然成风,龙忠德就是众多娃娃之一。三岁时父亲去世,母亲独自抚养他,由于家庭原因,到了小学五年级便辍学留到家中,一直好学的他只能自学,由于酷爱书法,当时家中条件不允许,他只能用山沟的黄泥作为墨汁练习书法,久而久之在村里也了些小有名气。

六枝特区牛场乡黄树林组村民龙忠德说:“我看我们黄树林这些人些,一个是比一个强,我恨我自己文化太低,如果是家庭条件好一点,那么我也不会今天小学五年级。”

而今,不比吃穿用度,只比教育程度的读书热潮已经成为黄树林组的传统。村民杨忠芝家三个孩子,每个都是在校大学生,虽然学费支出和每月的生活费都成了家里重担,但是杨忠芝家老两口并没有放弃,一个远赴外地打工,一个留在家中照看庄稼。当谈起对孩子的教育时,杨忠芝满脸都是喜悦,说道再苦再累都是值得。

牛场乡黄树林组村民杨忠芝说:“咋苦咋累只要他读到,咋苦咋累一年背大篓篓都要去供他读。”

行在黄树林,诗礼传家,崇文尚教的祥和由内而外。从文从学,家教家风的“根”与“魂”也让村落的每一块土墙石瓦都诠释着教育带来的新气息。

六枝特区牛场乡黄树林村老支书龙尚安说:“就是我们一定要更进一步,把这个发展文化这块,作为重中之重来考虑,让这个书香寨,这个文化继续传承下去。”

目前,舍都的“稻香情”、黄树林的“崇文尚教”、花脚的“故园记忆”、干河的“感人故事”和水落洞歪梳苗的“感恩发展”已经成为六枝特区乡村文明新风建设的典型代表,这些村寨让老百姓认识到家园的美好,也激发了他们的内生动力。下一步,六枝特区将继续加大力度,推广文化文明村寨好做法,真正让全区213个村达到改善农村人居环境、提高群众生活质量、助力脱贫攻坚、增彩全面小康的目标。